Саймалы-Таш, или вышитый, узорчатый камень - такое название носит высокогорное урочище Ферганского хребта, расположенное на высоте 3000-3500 м над уровнем моря, в труднодоступном и уединенном месте. Изображения распространяются по обе стороны Ферганского хребта. На северо-восточном склоне - 91900 изображений. На юго-западном - 15625. Более всего изображений на восточном склоне хребта, около небольшого ледникового озера.

СПРАВОЧНО: Государственный парк Саймалуу Таш был образован Постановлением Правительства Кыргызской Республики 25 мая 2001, года на площади 32 тысячи гектар. Он расположен в восточной части Джалал-Абадской области, вдоль реки Курарт. Основную культурную и историческую ценность парка представляют наскальные рисунки бронзового века - петроглифы, а также уникальные природные комплексы урочища Кугарт. Саймалуу-Таш на сегодняшний день является крупнейшим в центральной Азии скоплением петроглифов. Их насчитывают здесь около 90 тысяч.

В 1902 году офицер Генерального штаба русской армии Н.Г. Хлудов во время военно-топографической съемки на Тянь-Шане (связанной со строительством почтовой дороги Нарын - Андижан) обратил внимание на любопытные камни с изображением загадочных надписей, фигур диких животных и людей. Рабочие-кыргызы, работавшими вместе с ним на строительстве этой почтовой дороги, рассказали ему об урочище Саймалы-Таш, находящемся за перевалом Кок-Арт в Ферганской долине, где имеются многочисленные камни с изображениями людей и животных. Местные жители называли камни - Саймалы-Таш, т.е. узорчатыми. Н.Г. Хлудова это очень заинтересовало. В один из выходных дней он нанял местного проводника с двумя лошадьми и попытался проехать в Саймалы-Таш, чтобы убедиться в достоверности рассказов собственными глазами. Дорога на узорчатый камень оказалась хлопотной и трудной. Преодолев трудные участки крутого ущелья, Н. Хлудов все-таки побывал на Саймалы-Таше, обследовав лишь небольшую его часть. Однако, ему не удалось добраться до самой сердцевины памятника. Для этого у него не было ни времени, ни средств, ни специального экспедиционного снаряжения о чем он очень сожалел.

Чуть позже он отправил письмо в г. Ташкент по адресу Туркестанского кружка любителей археологии, в котором писал: Здесь, в районе перевала Кок-Арт, влево от протока, ведущего на перевал, начинают попадаться камни с надписями...Этих камней с рисунками и надписями должно быть очень много. Мне пришлось насчитать их до пятидесяти штук, но кыргызы говорили, что по другую сторону перевала их еще больше, точно с такими же изображениями животных. Здесь мне пришлось наблюдать, кроме отдельных рисунков на камнях, целые картины из жизни какого-то охотничьего народа...Все изображения выбиты на камнях довольно глубокой бороздкою от 1-3 см. ширины. По-видимому, кремневым инструментом.

Н.Г. Хлудов. Перевал Саймалы-Таш, на котором найдены камни с надписями. Протоколы туркестанского кружка любителей археологии - ПТКЛА. Год 7. 1902, с.40-43

Экспедиции 1950г. удалось, во первых, охватить весь район распространения наскальных изображений, т.е. по западную и восточную стороны Ферганского хребта (причем на западе их мало и они в основном очень позднии). Во-вторых нами обследована не только основная долина (мы ее назвали Саймалы-Таш I), но и более южная (Саймалы-Таш II). Мы успели снять копии в натуру свыше чем со 150 больших композиций, сделать несколько сот фотоснимков, заснять район наскальных изображений на кинопленку...

Наиболее легкий путь на Саймалы-Таш идет по долине р. Кугарт, затем по ущелью Аувек-су. После перевала на высоте около 3000 м на у.м. миновав малые ледники и фирновый снег, надо спуститься по каскаду старых ледниковых цирков к небольшому озеру, около которого находится центр скопления наскальных изображений...

На площадках в 250 кв.м встречалось от 29 до 60 композиций, а протяженность камнепада только Саймалы Таш I до 3 км.

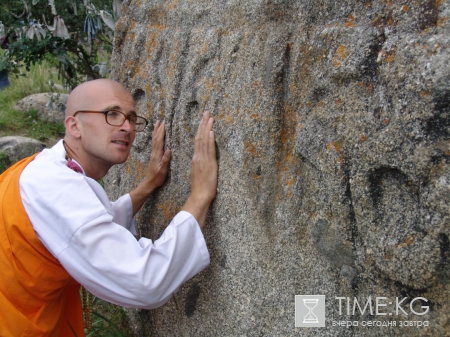

Наскальные изображения все без исключения выбиты на гладких гранях обломочных пород базальта. Серо-стальной базальт, искрящийся в свежих изломах мелко-кресталлическими вкрапленниями, покрыт коркой интенсивного коричневого загара толщиной до 6 мм. Поверхность загара глянцевая, а выбитые в нем изображения выделяются то более светлыми, почти желтыми, то более темными, порой даже почти черными пятнами...

А.Н. Бернштам. Наскальные изображения. Саймалы-Таш. Советская этнография, 1958(2), с.50

Техника нанесения изображений на камень в общем довольно единообразна. Ударами металлического орудия с заточенным острием (иногда оно имело эллипсоидное, иногда круглое очертание) выбивался пустынный загар, чаще всего на всю его толщину. Последовательными ударами образовывали линию или плоскость удаленного загара, чем и создавалось требуемое изображение. В более древних изображениях точки мельче, чем в более поздних; диаметр точек варьирует от 1.5 до 5 мм, чаще встречатся точки диаметром 3 мм. Чем глубже удар, тем больше диаметр точки. Очень часто удары наносились друг на друга, и тогда точки сливались, что также характерно для древних изображений, как правило, более тщательно сделанных. При таком частом выбивании и слияния точек получалась общая выбитая гладкая поверхность изображения.

В поздних изображениях (I тыс. н.э.) точки выбивались уплощенным инструментом, причем удар наносился явно наискось...изображения имеют более неряшливый вид, края их рваные, что отличает более поздние изображения.

Основанная часть композиций расположена в средней и отчасти верхней части камнепада (наиболее архаические по сюжету), причем это наиболее многофигурные композиции, в отличии от находящихся в нижней и особенно в западной части...в одиночных изображениях преобладают дикие животные и среди них основные представители среднеазиатского высокогорья - архар и козел . Вне композиций почти не встречается изображений домашних животных и человека. Относительно большую группу составляет сюжет - змея - зигзагообразная линия ...Относительно значителен и вне композиций цикл геометрических фигур, если включить сюда изображения круга, спирали, планов.

Изменчивость стилистических элементов наблюдается не только в пространстве, но и во времени. Рассмотрим три рисунка козлов из Саймалы-Таша . Во всех трёх случаях изображены козлы. Все три рисунка происходят из одного памятника. Если обратиться только к содержательным элементам, определяющим образ козла, а не какого-либо иного животного, то можно не увидеть никакой разницы между петроглифами. Однако мы эту разницу всё же замечаем. Различия определяются стилистическими элементами, анализ которых позволяет отнести данные рисунки соответственно к досакскому, сакскому и тюркскому времени

Саймалы-Таш. Изображения горного козла: 1 - досакское время; 2 - сакское время; 3 - тюркское время

Наконец, важную информацию об относительной хронологии рисунков битреугольного стиля позволяют получить наблюдения над случаями перекрывания одних рисунков другими. Так, на одном из камней Саймалы-Таша имеется рисунок быка и оленя, сопоставимый по стилю и плотности загара с изображениями битреугольных упряжных животных. Этот рисунок перекрыт изображением колесницы на больших колесах со спицами и с меньшей плотностью загара. Вообще во всех случаях, когда плоскости с рисунками обращены к солнцу примерно одинаково, плотность загара у изображений повозок на сплошных колесах малого диаметра сильнее, чем у рисунков колесниц на колесах со спицами. Это, пожалуй, последний довод, свидетельствующий об относительно большей древности первых в сравнении со вторыми...

Выделяются три скопления наскальных рисунков: Саймалы-Таш I. II и III. Самый крупный из них Саймалы-Таш I. Здесь выявлено около 10 000 камней с рисунками. Наиболее ранние из них относятся к III- началу II тыс. до н.э., т.е. к эпохам энеолита и бронзы. Они выполнены в так называемом геометрическом стиле, когда туловища животного или человека выбиты в виде прямоугольников или битреугольников. В таком стиле выбивались сцены езды на колесницах и повозках, иногда, возможно, сцены пахоты, некоторые изображения животных и людей. К этой группе тесно примыкают изображения развитой и поздней бронзы. Это древнейшая, интереснейшая и самая многочисленная группа рисунков.

Следующая группа относится к 1-му тыс. до н.э., то есть к эпохе раннего железа. Рисунки уже теряют геометричность, выполнены грубее и менее детально, преобладает зооморфная тематика и сцены охоты, приручения животных. Имеются рисунки, выполненные в скифо-сакском зверином стиле. Третья группа рисунков относится к 1 тыс. н.э. и выполнена в так называемом линейном стиле, более упрощенно и грубо, без особых деталей.

Столь обширному временному диапазону вполне соответствует и богатство сюжетов, образов и знаков. Широко представлен животный мир: слоны, львы, барсы, волки, козлы, благородный олень, птицы и пресмыкающиеся. Домашние животные представлены лошадьми, быками и яками. Многофигурные композиции отображают сцены охоты, приручения диких животных, перекочевок по горным тропам, ритуальные пляски ряженных, солнцеликие и луноподобные божества, их выезды на непарно запряженных колесницах и повозках, пляски демонических, человекоподобных существ с собачьими головами и гипертрофированно большепалыми руками. Авторы серьезных научных статей считают Саймалуу-Таш памятником культуры мирового значения.

Фото: Союз Фотожурналистов Кыргызстана (СФК)

Полный фоторепортаж на сайте: www.photo.kg