Зеркало отчуждения: что явление хикикомори говорит о современном мире

Антрополог и философ Ален Джулиан недавно посетил реабилитационный центр для хикикомори в Японии.

С начала 1990-х годов Япония столкнулась с экономической стагнацией, известной как «потерянное десятилетие». В этот период стали появляться сообщения о людях, которые выбирали изоляцию, прекратив участие в рабочих и социальных процессах. Эти затворники получили название «хикикомори», что в переводе означает «ушедшие внутрь» и образовано от глаголов hiku (тянуть) и komoru (уединяться). Сначала считалось, что это явление затрагивает в основном молодых мужчин, находящихся под поддержкой родителей, чаще всего матерей. Однако со временем хикикомори стали встречаться среди представителей всех возрастных групп, как мужчин, так и женщин.

По последним данным, численность хикикомори в Японии составляет приблизительно 1,5 миллиона человек, что составляет более 1% от общего населения страны. Это явление наблюдается не только в Японии, но и в Южной Корее, Италии, Испании, Китае, Франции, Аргентине и США. Тем не менее, несмотря на его распространение, четкие определения термина хикикомори и его причин остаются предметом споров. Эта неопределенность усложняет процесс поиска лечения для тех, кто страдает от этого состояния.

Некоторые специалисты рассматривают хикикомори как состояние, в то время как другие связывают его с не диагностированными психическими расстройствами, такими как тревожность, депрессия, социофобия или шизофрения. Некоторые медики даже высказывались за добавление термина «хикикомори» в официальные психиатрические классификации. В СМИ затворники часто представлены как инфантильные и незрелые личности, их замкнутость объясняется ленью или неспособностью адаптироваться к социальным нормам. В японской анимации, например, в NHK ni Yōkoso! изображается персонаж, который, погрузившись в мир аниме и видеоигр, избегает взрослых обязанностей, пока его родители не прекращают материальную поддержку. В конце 90-х социолог Ямада Масахиро ввел термин «parasaito shinguru», что переводится как «паразит-одиночка», описывая взрослых, которые, несмотря на свою взрослую жизнь, продолжают жить с родителями.

Несмотря на различные подходы к объяснению хикикомори, большинство из них рассматривает это явление как личную проблему, корень которой лежит в психологических или моральных недостатках. Однако насколько уместным является такое объяснение в современном обществе, охваченном чувством одиночества?

С целью разобраться в этом вопросе я отправился в Японию и посетил реабилитационный центр для хикикомори, который появился в последние десятилетия. Эти учреждения предлагают психологическую помощь и поддержку. Я как исследователь стремился глубже понять, что значит «реабилитироваться», и как можно вылечить состояние, которое не имеет четкой медицинской классификации.

В январе 2024 года я прибыл на центральную японскую железнодорожную станцию, где меня встретила Фумико, женщина чуть за тридцать, работающая в реабилитационном центре. За несколько месяцев до этого директор центра согласился дать мне возможность наблюдать за их образовательной программой, которую они называют «школой», в рамках моего исследования.

Центр находился на окраине города, рядом с пригородными домами и небольшой фабрикой с облупившимся фасадом.

Внутри меня встретили семеро сотрудников. Фумико проводила меня в «класс», и, открыв дверь, я увидел молодого человека, частично скрытого под маской и объемной курткой, который стоял перед доской. За ним, спиной к нам, сидели несколько человек за маленькими столами.

Когда молодой человек вздохнул, остальные обернулись и посмотрели на нас. Я познакомился с хикикомори, которые пришли сюда на лечение — от подростков до людей чуть старше тридцати. Кратко представившись, я занял место на заднем ряду.

В течение десяти дней я стал частью жизни центра. Распорядок здесь был строго распланирован: нас будили в 7:30, в 8:30 подавали завтрак, а в 9:30 начинались занятия, на которые звонил школьный звонок. Звонок также сообщал о начале и окончании обеда, а в 16:00 день заканчивался. Жильцы сами готовили еду и убирали. Единственным отклонением от распорядка были занятия физкультурой по средам и редкие вылазки, например, на соседнюю ферму.

Общежитие включало в себя небольшую гостиную с телевизором, кухню и коридор, ведущий к женской комнате в задней части. На втором этаже находились крошечные мужские комнаты без окон, в которых не было отопления — зимой температура здесь могла опуститься ниже нуля.

Я общался с обитателями центра о их жизни. Несмотря на разнообразие их историй, общая нить связывала их: после переживания страха, травмы или стресса изоляция стала способом восстановления душевного равновесия. Хотя момент отчуждения был запомнившимся, объяснить его длительность становилось все сложнее. Лица собеседников становились пустыми, их взгляды терялись вдали, а ответы словно ускользали от них.

Несмотря на стереотипы о хикикомори как о людях, избегающих ответственности, большинство собеседников выражали желание измениться. Они описывали свое состояние как застревание, где каждый день становился борьбой. У них было чувство вины за то, что они подвели своих родителей и общество. Они выглядели усталыми и подавленными, надеясь, что время в реабилитационном центре поможет им начать новую жизнь. Как центр помогает им в этом?

Занятия включают в себя декоративно-прикладное искусство, актерское мастерство и публичные выступления. Однако эти занятия больше служили для занятия жильцов, чем для обучения. Часто они проходили в форме импровизации, без четкой структуры. Я пообщался с основателем центра, который объяснил свою программу: «Когда люди не могут следовать правилам, они становятся хикикомори. Мы учим их следовать правилам, чтобы они могли адаптироваться к работе».

Основная идея заключается в том, что социальная интеграция зависит не от взаимопонимания, а от подчинения. Это перекликается с культурной традицией Японии, где душевные трудности воспринимаются как испытания, которые нужно пережить. Благополучие определяется стойкостью и умением принимать судьбу. Такой подход распространен среди хикикомори, которых часто считают ленивыми или морально слабыми. Основатель отметил: «Я стремлюсь воспитать у учеников эмоциональную устойчивость, чтобы они могли встать на ноги после неудач».

Цель занятий — развить качества, необходимые для выживания, такие как дисциплина и самостоятельность. Этот дух пронизывает повседневную жизнь центра: жильцы должны быть самостоятельными и не должны помогать друг другу в рутинных делах. Даже мелкая помощь, например, со стиркой, недопустима. Это создает идеал индивидуальной ответственности и стойкости.

Комнаты в общежитии также стали частью образовательного процесса. Они спроектированы без удобств, чтобы помочь жильцам выйти из изоляции в теплые общие пространства. Когда я пожаловался Фумико на холод в своей комнате, она ответила, что это сделано специально.

Мне стало ясно, что забота здесь не подразумевает комфорт, а предполагает послушание. Личность становится объектом исправления, а не понимания.

Поскольку хикикомори не является официальным диагнозом, не существует и общепринятого определения выздоровления. Поэтому реабилитационные центры могут устанавливать свои правила ухода, обычно основываясь на ожиданиях родителей своих подопечных. В этом центре прогресс определяется как уровень самостоятельности и личной ответственности. Некоторые жильцы даже направляются на месяцы или годы работы на фабриках или фермах. Но остается неясным, сможет ли такая независимость защитить их от факторов, которые привели к их изоляции.

Миюки, одна из бывших жительниц центра, рассказала мне о том, как живет с двумя «личностями». На вид она вернулась в общество, работая неполный рабочий день и следуя расписанию. Однако она не чувствует себя излеченной. Она осознает, что остается хикикомори, хотя и ведет активную жизнь. «Я понимаю, что я одновременно и то, и другое, — отметила она. — Даже сейчас на праздники я часто остаюсь дома. У меня нет друзей или семьи, поэтому я все еще чувствую себя немного хикикомори».

Таким образом, «выздоровление» через независимость не устраняет ее социальной изоляции. Работа, возможно, помогла ей избавиться от ярлыка хикикомори, но не решила более глубокую проблему. Для таких людей, как Миюки, одна форма изоляции сменяется другой, указывая на наличие более серьезного вопроса, лежащего в основе данного явления.

В современной Японии почти 40% домохозяйств составляют одиночки. Даже среди работающих людей «гибкость» рынка труда привела к разрушению традиционных рабочих отношений, когда-то называемых «шокуба кадзоку» (рабочие семьи). Эта проблема наблюдается не только в Японии, но и в других странах, где люди становятся все более социально изолированными. Поэтому хикикомори стали символом социальной неудачи, обозначая тех, кто, по всей видимости, не может адаптироваться, работать или участвовать в продуктивном обществе. Реабилитация может сделать их независимыми, но не всегда восстанавливает чувство принадлежности.

Мы живем в эпоху виртуальных отношений, нестабильной занятости и распада сообществ. Хикикомори раскрывают глубинные изменения в обществе: участие становится значимым лишь тогда, когда оно связано с производительностью. Эти люди не просто изгои, закрывшиеся от мира, они показывают ценности, которые разделяют многие в эпоху стресса и одиночества. Таким образом, хикикомори, ранее воспринимавшиеся как аномалия, теперь являются зеркалом, отражающим отчуждение, испытываемое многими, независимо от их профессиональной деятельности.

Источник

Читайте также:

Насилие над женщинами – глобальная проблема

«Женщина несет половину неба. Без женщин небо обрушилось бы на нас»,- гласит пословица. То есть...

Ракетно-ядерный потенциал Китая в 2025 году

Модернизация стратегического и нестратегического ядерного арсенала Китая в последние годы проходит...

Землетрясение в Японии. Островная Япония оказалась в полном смысле блокированной от внешнего мира.

Cегодня весь мир взбудоражили разрушительные землетрясения в Японии. В прямом эфире показывали...

Российский ядерный арсенал в 2025 году

В журнале «Бюллетень ученых-атомщиков» в колонке «Ядерный блокнот» вышел очередной ежегодный...

Когда успешное будущее у государства ?

Будущего нет ни в одной стране, где не занимаются женщинами и детьми. «Ибо насилие над женщиной-...

Парк секс-скульптур в Южной Корее! Не для впечатлительных.

До 18 лет в парк не пускают. И вы до 18 лет под кат не заходите. Находится этот парк на острове...

Еще раз о французском почти Бофайтере

Недавно наткнулся на статью четырехлетней давности «Боевые самолеты. Почти французский...

Почему митингуют в Кыргызстане?

Институт общественной политики обратился к экспертам с вопросом о том, что является движущей силой...

Топ-10 звезд с психическими расстройствами

фото: кадр из фильма Известно, что творческие люди больше подвержены различным психическим...

"Зона отчуждения" в Студии 247!

Во вновь открывшейся после восстановления " Studio 247 " на Хэллоуин прошел Вечер ужасов...

Самая трогательная предсмертная фотосессия от Анжело Мерендино. Это – “Битва, которую мы не выбирали”

Это повторение материала, вышедшего несколько лет назад. Это был очень спорный проект. Кто-то был...

Хлодвиг I. Король франков

Хлодвиг I (Chlodwig) (466–511). Ставший королем (rex) салических франков в 15 лет, из династии...

Каталонская карта и святой Матфей.

Несколько лет назад не было средств массовой информации Кыргызстана которые бы не писали о том как...

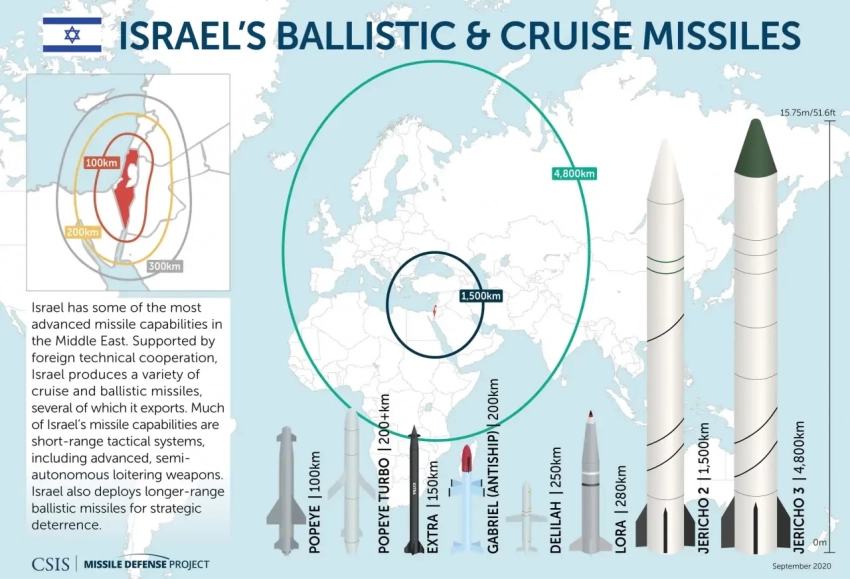

Ядерный арсенал Израиля в 2025 году

В журнале «Бюллетень ученых-атомщиков» в колонке «Ядерный блокнот» вышел очередной ежегодный...

И вновь дружественная Япония протянула руку помощи Кыргызстану

В течение месяца с 8 мая по 8 июня специалисты с/х отрасли Кыргызстана совместно с их коллегами из...

Девушка рисует персонажи Диснея в стиле аниме: это очень круто!

Художница из Пакистана Maryam Safdar всю жизнь была влюблена в мультфильмы анимационной студии...

Месарош Владислав Фердинандович

Революционный скульптор Месарош Владислав Фердинандович (Ласло) – венгерский скульптор,...

Воздушные пираты — это не выдумка Хаяо Миядзаки

Воздушные пираты. Ну вот, опять начинается – сейчас начнут ворчать читатели из определенной...

Mountain Partnership- дорога длиною в десятилетие

Именно столько времени прошло с того переломного момента в 2002г, когда во время Всемирного...

Основы мира аниме: жанры, платформы и популярность

Аниме — это не просто жанр кинематографа, это целая культура, которая охватывает миллионы...

Десятилетие военного присутствия Коалиционных Сил в КР

Десятилетие военного присутствия Коалиционных Сил в КР стало поводом для организации 21.12.2011 на...

О появлении мировых и национальных религий в Кыргызстане

О появлении мировых и национальных религий в Кыргызстане Первой по времени (в середине первого...

Ганзейский союз

Портовый город Любек был фактическим центром Ганзы — экономическим союзом торговых городов и их...

Голубой вагон бежит, качается, скоро, видимо, завалится...

Необходимое предисловие от редакции "ВО" Данный материал является прекрасной картинкой...