В плену у Архары: Советская Армия и сельское хозяйство

Примерно такой бульдозер ушел под лед реки Архара зимой 1978 года

Двойной лед Архары

Кратко о непростых отношениях Министерства обороны СССР и Министерства сельского хозяйства повествовал материал «Целинная рота на Дальнем Востоке». Как оказалось, без помощи военных сбор урожая в Советском Союзе был невозможен, о чем и рассказывает в своих воспоминаниях полковник в отставке Федоров Федор. Продолжая цикл историй зампотеха, на этот раз обратим внимание на пару эпизодов, дополнительно характеризующих уровень взаимодействия военных и работников сельского хозяйства.

Разумеется, самый большой интерес для гражданских представляла всепроходимая военная техника. Но начнем мы с речки Архара, которая в полной мере отражает суровый климат Амурской области и вводит в контекст ситуации. Дело в том, что зимы здесь очень холодные и малоснежные, а сама река отличается бурным характером – весной полноводная, а к зиме уходит в очень низкий межень. Первые морозы случаются уже в середине октября и не прекращаются до самой весны.

Оттепели в 70-е годы в Амурской области были крайне редкими явлениями. Первые морозы на реке Архара достаточно быстро формируют толстый слой льда, но вода при этом успевает убывать в Амур. В итоге формируется полутораметровая прослойка воздуха. Лед как бы нависает над водной гладью, скрытой от глаз. Но снега мало, и со временем жестокие дальневосточные морозы проникают и сквозь эту преграду, замораживая реку под воздушной подушкой. В итоге получается пирог, состоящий из слоя воды, льда, воздуха и снова льда. Причем толщина верхнего слоя может достигать полуметра.

Все эти вводные необходимы для понимания разворачивающихся в один из погожих зимних дней событий. На тот момент капитан Федоров в должности заместителя полка по технической части направлен для оказания помощи местному совхозу. Ситуация не из простых – бульдозер «Сталинец-100» пошел через реку Архара и провалился под лед по капот моторного отсека. Местным, по-видимому, было лень ехать до специально предусмотренного для этих целей моста, и они решили испытать лед Архары одиннадцатитонной машиной.

Испытали вполне успешно – бульдозер победил, проломил самый толстый слой и встал на нижний ярус льда. Это была совершенная ловушка. Окруженный со всех сторон толстым слоем льда, «Сталинец» представлял собой якорь, вытащить который можно было, только перепахав половину речной долины. По-хорошему, для извлечения бульдозера цели подошел бы тяжелый кран, но как ему подобраться к застрявшей машине? А еще «Сталинец» мог проломить и нижний ярус льда, опустившись на дно речки – вот тогда его точно можно было оставлять до самой осени.

Ничего хитрого в эвакуации застрявшего бульдозера не было – на берегу (благо, он был пологий) было решено разместить тягач и тросами вытянуть «Сталинец» из ледяного плена. Напомним, он располагался в воздушной прослойке между двумя ярусами льда. На роль тягача выбрали учебный Т-55, собрали все имеющиеся тросы и выдвинулись к Архаре. На месте оказалось, что длины тросов не хватает – бульдозер ушел под лед почти ровно посередине речки.

И вот случается совершенно авантюрная история. Т-55 решено было отправить на лед реки, чтобы длины сцепленных тросов, наконец, хватило для операции. Если 11-тонный «Сталинец» ушел под лед, то 36-тонный танк с легкостью проломил верхний ярус и почти по башню ушел в речную ловушку. История умалчивает, как он вообще не ушел под воду – вероятно, место было выбрано очень удачное, где река промерзла до самого дна. В итоге в плену у Архары оказались уже две машины – поодаль бульдозер и у самого берега Т-55. От полной катастрофы ситуацию спасало отсутствие воды вокруг машин и их работоспособность. В случае эвакуации они могли помогать тягачам своими гусеницами.

На помощь отправляется еще один учебный танк, который благоразумно решено было оставить на берегу. Какими-то неимоверными усилиями удалось сцепить все три машины и дать задние передачи. Бесполезно – машины ожидаемо буксуют. На этот момент технические возможности эвакуации техники у капитана Федорова закончились. Оба учебных танка уже «в деле», боевые машины снимать нельзя, а тягачи по какой-то причине в полку были недоступны.

И вот тут начинается самое интересное – у инженера совхоза, оказывается, в наличии была пара «Кировцев» и достаточное количество тросов. Почему руководство совхоза изначально не отправило на речку свою технику, достоверно неизвестно. Вероятно, обратиться в ближайшую войсковую часть было проще и быстрее. В итоге это трансформировалось в эпическую операцию.

Два «Кировца» последовательно сцепили на высоком берегу, к ним присоединили Т-55 на берегу, затем «пленные» танк и бульдозер в Архаре. Самое сложное было начать синхронное движение, иначе была вероятность попадания троса под гусеницы, что заметно усложнило и без того непростую ситуацию. Всё получилось часа через полтора, когда сцепка потянула застрявшие машины, одновременно взламывая толстый речной лёд. В итоге «Сталинец» и Т-55 вынесли на берег многотонные торосы льда, оставив до весны памятником человеческой неосмотрительности.

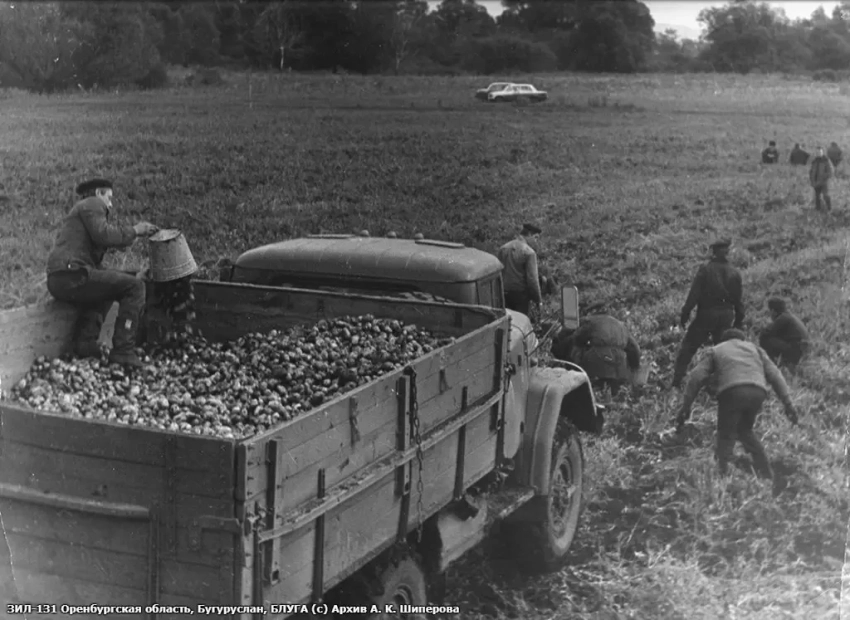

Медовая миссия

Упоминаемый в повествовании совхоз был овощеводческий, и с ним у 220-го полка сложились хорошие отношения. Каждую осень в распоряжение работников сельского хозяйства на пару недель направлялась группа солдат, которые на зиму заготавливали для войсковой части морковь, свеклу, капусту и картошку. Но не только.

В начале сентября капитана Фёдорова вызывает к себе командир полка и говорит: «Знакомься, директор пчелосовхоза. Надо помочь вывезти мёд из тайги». Задача нетривиальная. Местные пасеки располагались в диком буреломе, но качество мёда, надо отметить, было отменным. Только вот своими силами пчелосовхоз не в состоянии добыть то, что приготовила природа – штатная техника пройти подобное бездорожье без фатальных потерь не сможет. Риторический вопрос – зачем было так далеко забираться с пасеками, если самостоятельно вывезти нет возможности? Но это дело другое. Командир полка поставил задачу – надо выполнять.

На дело решено было отправить МТ-ЛБ из артиллерийского дивизиона. В каждой батарее было по одной учебно-боевой машине, да не простой. На тот момент это были МТ-ЛБ-В с уширенными гусеницами, условно снегоболотоходные. Надо отметить, что у автора воспоминаний остались только самые лучшие впечатления от харьковского артиллерийского тягача. Машина простая, надежная и неприхотливая. На помощь амурским пчеловодам отрядили пару тягачей, предварительно сняв с них всё ненужное для миссии оборудование – требовалась максимальная вместимость как снаружи, так и внутри. Руководителем миссии был назначен командир артиллерийской батареи.

В общей сложности военные вместе с пчеловодами курсировали по маршруту тайга – пчелосовхоз две недели и перевезли десятки тонн меда. В расположение части они вернулись усталые, но счастливые. И было с чего – пара МТ-ЛБ были под завязку набиты 40-литровыми флягами с первоклассным медом. Тягачи в прямом смысле приползли в часть. Количество меда, переданного в знак благодарности военным, намного превышало штатную грузоподъемность МТ-ЛБ. И сами бронемашины были уставшими – краска ободрана, полки сорваны таежными буреломами, световые приборы отсутствовали напрочь. По признанию современников событий, никакая другая машина со столь сложной миссией справиться не смогла. Разве что ГТ-СМ от Горьковского автозавода, удельное давление на грунт которого едва превышало давление человеческой ноги. На такой технике и по грибы, и по ягоды в самую чащу.

МТ-ЛБ оказался идеальным для таежной пасеки

Надо отметить, о совместной операции пчеловодов и артиллеристов знал ограниченный круг лиц, оттого и мед разошелся строго по целевым нуждам. Одна фляга с медом досталась и капитану Федорову. Но по сложившейся традиции пять литров отлили зампотеху дивизии, пять литров – начальнику автобронетанковой службы армии и так далее. Примерно третья часть от изначальных 40 литров ушла заинтересованным лицам. А в истории этот эпизод остался в качестве типичного примера взаимовыгодного сотрудничества армии и сельского хозяйства.

- Евгений Федоров

Читайте также: