О «поповках» в российской дореволюционной печати

Иван Константинович Айвазовский. Броненосцы (поповки) «Новгород» и «Вице-адмирал Попов» («Киев») у берегов Крыма. 1870-е. Центральный военно-морской музей, Санкт-Петербург

Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные.

Евангелие от Матфея, 7:15

Российская пресса далеких лет... Статья «Поповки — притча во языцех...» Герхарда фон Цвишена мне понравилась и легкостью слога, и хорошо подобранным оформлением (единственно, не написано, в каком музее выставлена модель «поповки» на показанной им фотографии), и своей информативностью. Казалось бы, он написал обо всем, однако пределу совершенства нет, и к любому, даже самому хорошему материалу всегда есть что добавить. Вот и мне показалось, что что-то такое у меня по «поповкам» есть, причем связанное с моей непосредственной специальностью журналиста. А потом вспомнил и подумал, что мое дополнение, ничуть не умаляя достоинств статьи Герхарда, будет, тем не менее, интересно читателям «ВО», так как откроет данную тему совсем с другой, причем неожиданной стороны.

Итак, начнем с вопроса: чьи интересы должна обслуживать, ну, скажем, та же пресса, причем не какая-нибудь, а государственная? «Конечно, интересы государства!» — ответят наши читатели и будут совершенно правы. «Кому служишь, тому и дружишь!» Не так ли? Даже если ты с чем-то и не согласен, не следует в данном случае уподобляться собаке, которая кусает руку, кормящую ее.

Однако Россия (как и Голландия, кстати) всегда была страной странностей и противоречий, хотя странности у нас были совсем не такими, как в повести Мэри Мэйпс Додж «Серебряные коньки» у тех же голландцев. И сегодня мы как раз и расскажем о том, какое отражение получил спуск на воду наших круглых броненосцев в российской печати именно этого времени.

Ну, а поскольку газет той эпохи и тех лет 99,9% читателей ВО не читали, думаю, им будет интересно получить информацию об этом событии непосредственно из старых и пожелтевших газетных листков. Кстати, Герхардт привел критические высказывания (и стихи!!!), которые в те годы были весьма и весьма популярны. Вот только журналистская тема в данном случае нуждается в отдельном и углубленном рассмотрении. Итак…

Начнем с того, что в пореформенной России газеты самого различного направления и толка возникали буквально на каждом углу, как грибы после дождя. И было их много. Очень много, и писали они о разном. И, разумеется, пропустить такое интересное событие, как спуск на воду двух столь необычных кораблей, они не могли. И как же на него они должны были отреагировать? На мой взгляд журналиста со стажем с 1977 года, только так: пригласить для освещения этого события специалиста — морского инженера, офицера, словом, человека разбирающегося, и постараться выспросить его таким образом, чтобы получился интересный для читателей материал. И показать, что «страна поднимается с колен», последствия Крымской войны преодолеваются, что наши противники на морях нам еще завидовать будут, что у нас есть такие корабли.

А что получилось на деле? А на деле пореформенная российская пресса их принялась гневно критиковать! Первую статью о «поповках» опубликовала газета «Голос». Интересно, что в других газетах и специальных журналах в то время отмечалось, что качество публикаций в этой газете ниже всякой критики, поскольку пишут их совершенно случайные люди. И понятно, что вот «поповкам» от «Голоса» тут же досталось не только за их большую стоимость, но также и за то, что у них нет тарана, пушек всего две, а скорость «как у черепахи». Нашлись, естественно, и другие недостатки, подчас откровенно придуманные (!) авторами этих статей.

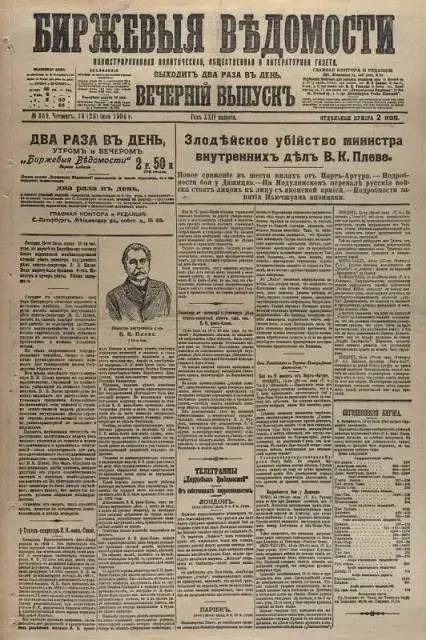

Страница из газеты «Биржевые ведомости» 15 июля 1904 г.

«Биржевые ведомости» (политико-экономическая газета умеренно либерального направления) и те начали печатать статьи с критикой «поповок», а в итоге, как написал один из современников: «Все газеты полны упреков морскому ведомству (читать следует между строк: великому князю Константину Николаевичу)…». Но главное было в том, что статьи об этих кораблях и их недостатках писали неспециализированные издания, а ведомственные (государственные!) либо отмалчивались, либо выдавали скупые комментарии. Хотя они могли бы всех этих писак просто стереть в порошок. Как у нас тут на «ВО» часто пишут: «Учите матчасть!»

Возникает законный вопрос: почему такого не случилось? А потому, что в России в это время имел место бурный рост либерализма, и нападать на эти издания стало безопасно: «Не в духе дня!» И потом писали «патриотично» – «за державу, мол, обидно», и «ума большого не надо», чтобы строить такие корабли. И... на весь этот информационный вал повелся также сам будущий Александр III, назвавший суда «погаными». А вроде бы должен был понимать...

А между тем «поповки» в годы русско-турецкой войны ведь наилучшим образом справились с возложенной на них задачей. Турецкие корабли так и не рискнули бомбардировать Одессу и Николаев, и какие уж тут, казалось бы, могли быть разговоры об их бесполезности? Но… были!

Чего во всем этом особенного, скажете вы? Пресса критикует «плохие корабли», явно не разобравшись? Ну так что тут такого?! Ведь это же проявление ее активной позиции. Например, в той же Англии корабли и их создателей тоже критиковали в печати, и еще как! Но разница заключалась в том, что в этой стране существовали демократические институты, и гражданская позиция для прессы была обычным делом. В России же ничего такого не было, поэтому критика, пусть даже самая малая, в адрес правительства и монархии вроде бы должны были сразу рассматриваться «как покушение на основы». И властям нужно было сразу же воспрепятствовать этой некомпетентной критике, указав, что суждение неспециалистов по такому сложному вопросу, как военно-морское дело, реально не стоит и ломаного гроша.

Можно и должно было привести слова из басни И.А. Крылова «Щука и Кот» – «Беда, коль пироги начнет печи сапожник», и даже… просто запретить газетам писать о «поповках» всякую чушь. Но тут царизм, видно, понадеялся на свою силу, «закрывать рот» журналистам не стал, и полемика по вопросу о «поповках» стала в России первым примером критики в печати (и осуждения!) военно-морской политики государства. Причем примером, который всем желающим показал: «так можно»! И главное, что можно писать у нас обо всем, что хочешь, можно совершенно непрофессионально. Можно сгущать краски, можно приукрашивать – всё равно сойдет с рук!

Дурные примеры, как известно, заразительны. И вот кадет А.И. Шингарев, известный книгой «Вымирающая деревня» от 1907 года, пошел на прямой подлог, лишь бы «очернить» царское самодержавие. Так, что любое событие в России тогда вместо серьезного изучения его причин и следствий, печатные СМИ трактовали как следствие «гнилости царского самодержавия». А оно, конечно, порядком прогнило, да, но все-таки там были и свои положительные моменты. Которые ниспровергателям основы следовало бы учесть. Но они следовали словам песни: «До основанья, а потом…», то есть априори вместе с грязной водой стремились выплеснуть и ребенка.

Хотя в объективность газеты тогда тоже уже играли. Так, 21 сентября 1906 года в губернской газете «Пензенские губернские вести» было напечатано письмо крестьянина К. Блюдникова, бывшего матроса броненосца «Ретвизан» и живущего в селе Беленькое Изюмского уезда. В нем он очень понятно выразил свое понимание того, что в то время происходило в его стране.

«Во-первых, братья-крестьяне, меньше б пили, так были бы в 10 раз богаче. Тяжелым трудом приобретены имения у дворян. И что же? Крестьяне идут всё это разорить, и по-христиански ли это?!» «Я, будучи во флоте, везде был, – писал Блюдников, – и нигде не видал, чтобы правительство давало землю… Цените же это и стойте грудью за своего царя и наследника. Государь – наш Верховный Вождь». Вот так – «Верховный вождь»!

Написал он и про… «гениальный ум начальников, без которых не было бы России!» Очень оригинальное письмо, учитывая то обстоятельство, что тут же в газете другие авторы требовали сурово наказать виновных в поражении России в русско-японской войне?! Причем читателям сообщалось, что Россия начала войну при отсутствии в Манчжурии горных пушек и пулеметов, что скорострельные орудия нового образца были посланы туда лишь в ходе войны, а корабли Второй Дальневосточной эскадры комплектовались призывниками второй очереди. То есть всё то, о чем здесь писал тот же Андрей из Челябинска и другие наши авторы, на страницах тогдашних российских газет уже было.

То есть посмотреть с одной стороны: «мы лояльны царю-батюшке», а с другой — «распни присных его и его самого». И, наверное, в России тогда уже находились грамотные люди, которые видели такое несоответствие, поскольку оно просто не могло не броситься им в глаза. А значит, первой их ответной реакцией должно было стать недоверие к печати и правительству одновременно, которое она вроде бы как представляла и даже с одной стороны пыталась защищать, а с другой всеми силами и в больших объемах поливала грязью!!!

Что же касается информации, которую в то время сообщали читателям журналисты, то вот пример, который тогда (правда, уже в годы русско-японской войны) обошел едва ли не все газеты. «Японская атака»: одна шеренга идет в штыки, а вторая… (Поскольку вы все сейчас сидите, я могу это написать без опасений!) «бросается нашим солдатам под ноги и работает ножами!» Тут же сообщалось, правда, что «наше ружьё намного сильнее японского»! Как подобный бред попадал в печать, мне лично непонятно. Прямо «Кондуит и Швамбрания» Лео Кассиля, где дети войну представляли «покрытую тротуаром»!

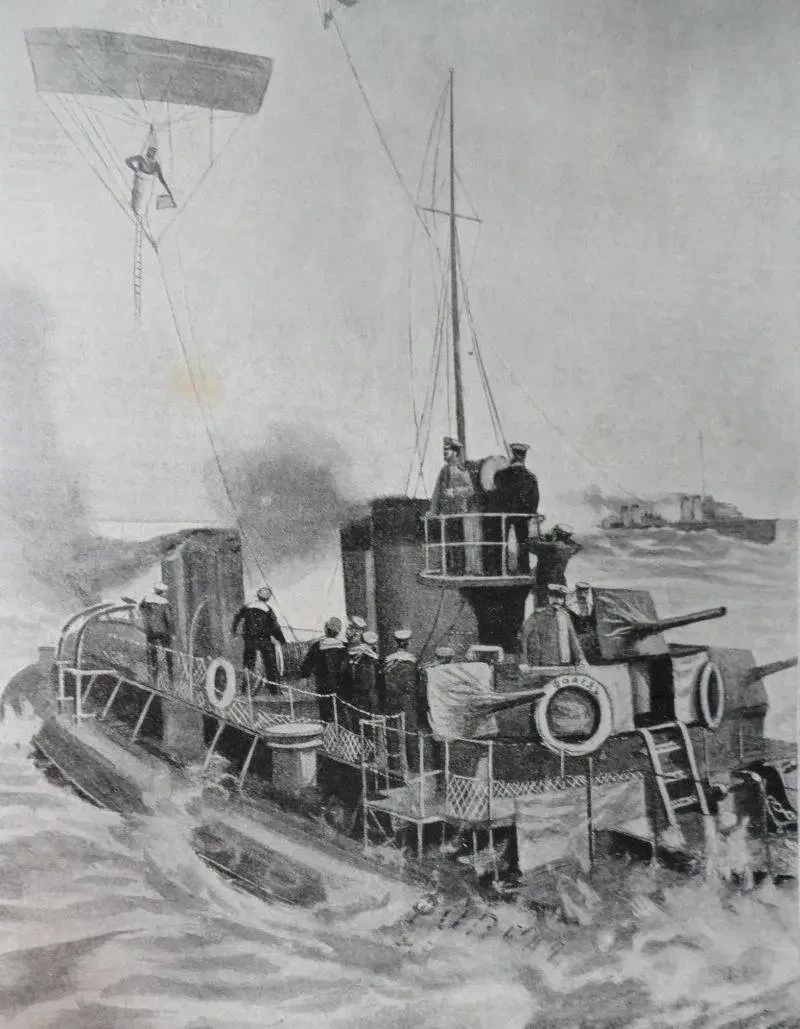

Очень интересное фото на военно-морскую тему из журнала «Нива» за 1904 г. Вот так, запуская с палубы миноносца воздушный змей с корзиной с наблюдателем, в начале ХХ века предполагалось вести дальнюю разведку! Фото автора.

В общем, не понимали господа писатели и журналисты, учителя гимназий и университетские профессора либерального толка, как раз и писавшие в газеты и журналы, что рухнет самодержавие — и не станет у них ни кухарок, ни поденщиц. Что в бобровых шубах на санях им ездить уже не придется, да и заработки у них упадут в разы! Не понимали, но те же журналисты старались куснуть побольнее, а прикрывались письмами «блюдниковых», которых и было-то одно-два на всю Россию. А надо им было печатать их сотнями, что говорило бы, что «народ за царя» и против террористов! Это было бы профессионально, а вот то, что они делали, — нет! Ну а потом всё написанное в либеральных газетах и про «поповки», и про Цусиму перекочевало в советские книги и журналы. В архивах копаться людям стало лень, да и не все они были доступны, и вот изначальная цель этих публикаций была забыта, и люди начали считать, что это и есть правда, хотя это был не более чем политизированный миф!

- Вячеслав Шпаковский

Читайте также: