Историю с переговорами на Аляске и тарифную политику США надо отделить друг от друга

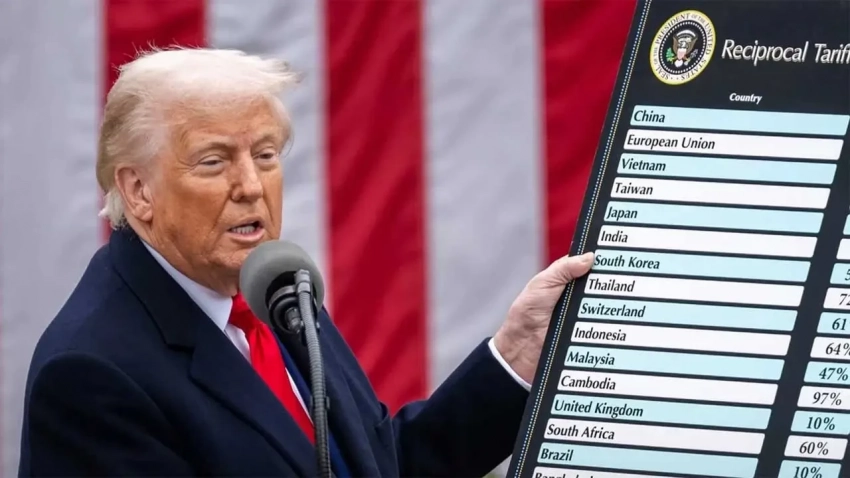

Пока весь мир с напряжением и интересом следит за продолжением «диалогов на Аляске», причем это в данном случае действительно так и есть, один из базовых элементов политики новой американской администрации — торговые пошлины, уже стал почти привычной частью внешнеполитического ландшафта.

Переговоры на Аляске — это, без сомнения, очень важный и существенный шаг с последствиями на самых разных треках. Тем не менее, пошлины Д. Трампа, часть которых были представлены именно в связке с темой урегулирования украинского кризиса, продолжают действовать, ограничений на дальнейший рост ставок США сейчас не чувствуют.

Этот фактор придется постоянно иметь в виду, поскольку он не просто долгосрочный, но, что еще важнее, практически независимый от переговорного процесса во внешней политике. Данный тезис (вовсе не бесспорный, если смотреть на ситуацию через призму момента) настолько важен, что было бы неплохо, если бы управляющие «элиты» держали его на виду, отодвинув «момент» несколько в сторону.

О системном формализме

Торговые пошлины («справедливые», конечно) и предложение возможностей заключения «замечательных сделок» стали для Д. Трампа и его команды своего рода визитной карточкой и основным внешнеполитическим инструментом. Логика в этом имеется, поскольку на макроуровне для США действительно дает положительные результаты в виде доходов бюджетной системы.

Применение данного инструмента часто характеризуют как бессистемное. Однако оно не бессистемное, оно скорее формалистичное по принципу «торговый дисбаланс — максимальная пошлина — торг» или «наличие проблемы — максимальная пошлина — торг» и т. п. Огромного количества нюансов при работе с конкретной политической системой и ее конкретной экономической базой нынешние США (по факту лично Д. Трамп) вообще не учитывают, кстати, в противоположность прошлым командам в Вашингтоне. Свои 15% получил даже Израиль.

Склонность Д. Трампа (даже потребность) в максимальном медийном пиаре вынуждают новую Администрацию США поддерживать хор, поющий осанну своему лидеру («пошлины помирили Индию и Пакистан», «пошлины помирили Камбоджу и Таиланд» и т. д.). При этом отсутствие концептуальной базы и своей особой геополитической «контурной карты» у американской команды в свою очередь предполагает минимум ограничений.

Это удобно, но снова следует отметить, что страновые нюансы нынешние США не учитывают. Именно это Д. Трамп продемонстрировал своим резким и демонстративным «наездом» на Индию. Для России тут есть окно, которое открывается в обе стороны — окно возможностей и угроз. И хотя его (окна) реальные габариты не стоит переоценивать, приложить силы для его использования (или перестраховки) определенно стоит.

О подоплеке трений между Индией и США

Сказать, что недавние заявления Д. Трампа в адрес Нью-Дели являются уже не просто провокационными, а откровенно унизительными, выходящими за грань приличия, это не сказать ничего. Впрочем, предоставим слово самому автору заявлений:

Мне всё равно, что Индия делает с Россией. Пусть их умирающие экономики катятся ко дну вместе — мне нет до этого дела. Мы и так почти не ведём дел с Индией — их таможенные пошлины одни из самых высоких в мире.

Итогом стали дополнительные ставки на индийский экспорт в США в размере 25%, а также обещание ввода «вторичных санкций» с 8-го августа для индийских компаний за покупку Индией российских углеводородов. Якобы за «финансирование войны на Украине». Совокупный уровень пошлин для индийского экспорта в США теперь составляет увесистые 50% — по сути, это заградительные ставки.

Напряжение и в России, и в Индии это вызвало нешуточное, поскольку отечественное сырье занимает около 30% от объема индийского потребления и является базой для формирования экспортных доходов индийского нефтехимического сектора.

Д. Трамп тогда назвал индийскую экономику «умирающей», а состояние взаимной торговли охарактеризовал как ничтожное. Если тезис про умирающую экономику Индии противоречит действительности и по сути просто провокационен, то с характеристикой взаимной торговли всё намного сложнее. Но зачем Д. Трампу (хотя он там вовсе не один) лезть в такую «бутылку» с Индией, которая является сильным звеном в любом вопросе, связанном с китайским влиянием и ближневосточной повесткой, т. е. вопросах априори важных для США? Из целого ряда возможных причин попробуем сформулировать три основных.

Во-первых, Администрацию США в отличие от предшественников весьма беспокоит фактор влияния таких форматов, как ШОС и БРИКС+. Многих в свое время удивляло почти подчеркнутое безразличие предшественников Д. Трампа как к расширению БРИКС, так и к работе ШОС. Казалось бы, там обсуждают разные темы вроде пресловутой «дедолларизации» и т. п., а угрозы либеральные элиты не ощущали. На самом деле никакого парадокса тут нет, поскольку как раз либеральные же западные элиты лучше многих понимали, что ШОС, будучи сугубо китайским проектом, имеет пределы, которые связаны с политической культурой Китая, а БРИКС так и вообще самое, что ни на есть, либеральное детище концепции «глобального разделения труда».

А эта концепция лежит в основе собственно неолиберальной модели и закреплена в документах той же ООН. Но она же и является проблемой для нынешней администрации США — либертарианской, а не либеральной по своей сути. Когда Д. Трамп говорит, что «США грабили все, кому не лень», то имеется в виду именно эта модель, где США на первый взгляд являются главным выгодоприобретателем, но по факту давно стали ее главным спонсором и донором. Выступая против этой базисной концепции, команда Д. Трампа автоматически должна выступить против БРИКС+, как, впрочем, и ШОС — одной из китайских внешнеполитических опор.

БРИКС состоит из двух основных связок: «Китай-Бразилия» и «Россия-Индия». При этом не будь в этом формате России, в нем не было бы и Индии. Не будь Китая, не было бы Бразилии. Разбейте связку «Индия-Россия» и вы раздробите БРИКС или БРИКС+. Ровно этим занимаются нынешние США. Снова заметим, что «фактор Аляски» тут имеет вообще опосредованное значение. Была бы Аляска, не было бы ее — связку «Индия-Россия» нынешние США ломали бы в любом случае. Разделение «Индия-Россия» разбивает БРИКС, разбитый БРИКС ослабляет исходную концепцию «глобального разделения труда».

Во-вторых, все проекты американо-индийского сотрудничества достались Д. Трампу в наследство от мозговых центров имени Б. Обамы и Дж. Байдена. Д. Трамп и команда ничего общего с этим иметь не хотят. Концепция всегда является своего рода самоограничителем, а самоограничение и политика «сделок» не очень стыкуются между собой. Отвергая прошлые концепции, Д. Трамп вынуждает ряд мировых лидеров договариваться с ним и с чистого листа. И не только вынуждает, но и принуждает.

Его не интересуют ни разные идеи «третьего полюса», ни «индо-аравийский блок», ни якобы проамериканская Индия в виде «технологического кластера». Д. Трамп готов поступиться даже потенциальными военными контрактами с Индией (пока, по крайней мере), что совсем необычно для него. Но на кону у этой команды нечто большее, поэтому Индия им нужна полностью «заточенная» под себя, без вкрапления в процесс чужеродных концепций и связей.

В-третьих, у либертарианцев Д. Трампа практически нет частных интересов в самой Индии. У трампистов есть свой персональный индус в виде Дж. Ди Вэнса, но нет своего сенатора Л. Грэма (в списке экстремистов и террористов в России), который бы лично зарабатывал на Индии, как в Сирии или Ираке, или своего проиндийского клана Чэйни. Т. е. нет важных тактических ограничений, зато есть две первые базовые проблемы.

Уже этих трех параметров достаточно для того, чтобы понять системность противоречий между администрацией в Нью-Дели и командой из Вашингтона. И никакие прорывы на Аляске их сейчас не разрешат, хотя ограничения и тарифы вроде бы привязаны к переговорам по теме украинского кризиса.

О прочности индийской модели

Если смотреть только на цифры товарооборота, то показатели взаимного товарооборота оцениваются в 130 млрд. долл. в год или около 11% от индийской внешней торговли. Это существенно для Нью-Дели, хотя для США и Д. Трампа это в свою очередь и правда не самые весомые 2,4% в американской торговле.

На первый взгляд, сказать, что это для Индии это критические цифры, нельзя, ведь формально у индусов внешняя торговля довольно сбалансирована — 17% у Европы как общего рынка, 25% у ЮВА, 10% у Китая, 7% у России, 11% у США, 5% это Мексика и Канада, еще 20% это сырьевая торговля со странами Ближнего Востока.

Проблема Индии в плане санкций и пошлин заключается в ее экономической модели, которая является своего рода «идеальным ребенком глобализации». В этом качестве (и как главного бенефициара глобализации) обычно принято рассматривать Китай, но про Индию забывать тоже не стоит.

Индийские торгово-промышленные корпорации — это по сути сборная из активов с индийским участием, раскиданных по всему миру. Россия как существовала, так и существует на импортной базе, из которой делается нечто свое (или продается под видом своего). Индия закупает вроде бы у своих производителей, пусть и производителей-экспортеров на Родину, но вот подсчет долей участия сторонних партнеров в каждой детали (даже не готовом продукте как таковом) — занятие весьма и весьма нетривиальное.

Представим себе корпорацию, которая экспортирует в Россию продукцию из других стран с заводов, где у нее от 5% до 55% в собственности, экстраполируем это на всю систему и получим примерно то, что будет в итоге индийской моделью. Это такая «изюминка» в реализации требования «Сделано в Индии», который трансформировался в «Сделано на предприятии с индийским участием».

Внешне кажется, что заменить 11% торговли с США на другой рынок можно, и это действительно так, но что делать, если вторичные санкции затронут не только и даже не столько индусов, сколько иных собственников того или иного промышленного актива? Это касается не только стран ЕС, с которыми у Индии особые отношения (Франция, Испания, Португалия), но и Бразилии. Между тем, гнев Д. Трампа в адрес БРИКС был адресован не столько даже БРИКС как идее (просто кто-то шепнул ему, что «БРИКС против доллара», а это не так), сколько связке Бразилия-Китай. Но Индия ведь тоже БРИКС.

Помимо вопросов к тому, что делать с импортом в Индию по столь занятной схеме «Сделано в Индии», которая описана выше, возникает не менее острый вопрос: а что делать с теми доходами, которые в долях есть у индийского капитала в европейских и прочих промышленных активах?

Если почитать западные мейнстримовые СМИ, то там сейчас буквально смакуют тему вроде «индийская компания отказалась от российского сырья». Официальный Нью-Дели, кабинет Н. Моди, вышел с заявлением о том, что государство Индия никакого отказа от российского сырья не поощряет и считает все происходящее противоречащим коммерческой логике. Все это так, но по сути основной посыл команды Н. Моди адресован не на внешний рынок, а своему внутреннему капиталу, который, как не сложно заметить, сейчас не просто подпрыгивает на батуте, но делает это упражнение на шпагате.

В ряде предыдущих материалов подчеркивалось, что именно индийское направление — это слабое звено в стратегии команды трампистов. С одной стороны, Индия при прошлых администрациях пользовалась откровенной свободой рук, просто потому, что рассматривалась как часть нового экономического полюса, который станет одной из опор США в будущем. За это Нью-Дели списывалось очень многое, ведь на эту идею покупались и ближневосточные монархии, там воедино связывались Израиль и даже Йемен. Индийская свобода рук была отдушиной и для европейских игроков. В Нью-Дели от связки «Трамп-Вэнс» ждали чего угодно, хотя бы потому, что идеи демократов из Института ближневосточной политики им не были близки, но вот только не августовского демарша США.

Некоторые выводы

Прочность или шаткость индийской модели в данном случае будет определяться не столько даже цифрами пошлин и оборотов, сколько психологией индийских элит. Если оставить все как есть, то индийская модель «Сделано в Индии» выглядит на фоне вторичных санкций почти убийственно. Но если предположить, что у нее есть точка опоры, то она как рычагом разворачивается в устойчивое положение. И такой рычаг, как ни странно, есть — если в рамках БРИКС или вне этого формата предложить аравийским странам самостоятельно продолжить реализацию концепции «индо-аравийского блока».

Тратить триллионы в виде инвестиций в США аравийцы не будут, сколько бы ни обещали Д. Трампу обратное, а продолжить развивать тему такого блока они могут вполне. Может ли тут Москва выступить с инициативами? Вполне, хотя изначально этот блок и должен был стать противовесом и нам, и Китаю.

Зачем России думать про эти блоки, полюса и вообще отношения Индии и США? Россия вынуждена любыми способами торить торговую дорогу на юг. Хотя бы потому, что она остается последней, а с закрытием страницы прошлых отношений с Азербайджаном становится еще и более узкой.

Именно поэтому так важно держать в уме тезис о том, что история с пошлинами и тарифами хоть и связана внешне с украинским треком, но на самом деле она им просто прикрыта как медийным фасадом. Решение по Украине не даст автоматически решения по Индии. Ну или все заинтересованные стороны пойдут на вариант вроде приглашения США в БРИКС и формирования на его основе нового, «правильного» с точки зрения США, ВТО (Всемирная торговая организация). Но это отказ от концепции глобального разделения труда, которая всеми давно прописана и утверждена через ООН и реализуется уже как часть внутренней политики.

- Михаил Николаевский

Читайте также: